かたぎはらでのご様子や「ぷち」情報を定期的に発行させていただきます。

「福祉のまちづくり」にかたぎはらの取り組みが掲載されました

京都市社会福祉協議会の広報誌に地域に向けた「かたぎはら」の取り組みが紹介されています。

昨年10月27日に開催された「kyotoこころつながるシンポジウム」での報告で、大原野よもぎ倶楽部さんと一緒に活動したことや京都中央看護保健大学校の学生との協働内容が取り上げられました。

福祉のまちづくりNO.190 右上のページ

グループホーム広報誌(冬号)を発行しました

令和5年の11月~令和6年1月のグループホームかたぎはらの入居者様の様子や行事をまとめた内容になっています。

小規模多機能広報誌(冬季号)を発行しました

グループホーム広報誌ちょこっと(令和6年1月号)発行しました

広報誌を通じて新年のご挨拶です。今年もよろしくお願いします。

まとめて報告・・・一挙公開!!

あっという間に令和6年が始まりました。

みなさん、昨年1年間はどんな年でしたか?

かたぎはらにとっては、コロナ禍が少し落ち着いていろんな事に挑戦した1年だったように思います。

それゆえにホームページの更新が間に合わず、年が明けて今さらながらまだご報告していない取り組み等を一挙公開いたします。

ここにまとめて掲載しようと思ったのですが、あまりのボリュームだったので少し小分けにしました。

申し訳ないのですが、遡ってご覧ください。

そして・・・

今年の抱負は「もう少しタイムリーに掲載できたらなぁ」です。ゆるい抱負に見えますが、無理をせず頑張るということも大事かなと思います。

みなさんも今年1年、無理せず健康にお過ごしください。

【報告】まとめて地域交流

【コスモス祭】

11/10(金)10:00~12:00

場所:京都中央看護保健大学校

交流のある京都中央看護保健大学校の学園祭(コスモス祭)に参加させて頂きました。

当方のどんぐりプロジェクトのPRをして頂いたり、大原野のよもぎで作った石鹸を売って頂いたり、何かとご協力くださっていて感謝、感謝です。

猿回しのショーでは、入居者様も拍手で喜んでおられました。

【フェスタかたぎはら】

11/26(日)10:00~15:00

場所:樫原小学校

昨年に引き続き、作品展示と見学で参加させて頂きました。展示場所も同じスペースを確保して頂き、張り切って作品作りに挑めました。

【焼き芋見学】

12/9(土)15:00~15:30

場所:竹の里小学校

福西児童館様からのお誘いで焼き芋の見学に寄せて頂きました。子供たち は商店街を親子でクイズラリーをしながら小学校まで歩かれ、ゴールである竹の里小学校の窯を使って地域の方が焼き芋をされていました。

寒い中、みんなで食べる焼き芋は格別だったようです。

【樫原小学校クリスマス会】

12/16(土)10:00~11:30

場所:樫原小学校

地域の方にお誘い頂き、少しの時間でしたが参加させて頂きました。

京都ノイエ混声合唱団の方が来られ、一緒にクリスマスソングを口ずさまれていました。

【どんぐりプロジェクト】

12/23(土)13:30~15:30

場所:西京ふれあい地域福祉センター2階交流室

京都中央看護保健大学校でもどんぐりを集めて下さり、事前に頂いたものを下処理しておき、当日にはどんぐりの加工も体験して頂きました。

そのどんぐりを使って今回はカップケーキ作りに挑戦。

焼いている間に利用者様と折り紙でクリスマス飾りを作ったり、カップケーキをクリスマス風にデコレーションして各階回って頂き、利用者様たちに直接プレゼントされました。

みなさん「わー、きれい」「かわいいね」と言いながら美味しそうにほおばっておられました。

【クリスマスイベント①】

12/22(金)~25(月)13:00~15:00

場所:西京ふれあい地域福祉センター玄関

昨年に引き続き、クリスマス飾りを持って来て頂いたらツリ―に飾ってあるお菓子と交換というイベントを実施しました。週末と重なったこともあり、ご来館が少なかったようにも思いますが、ツリーは賑やかになりました。

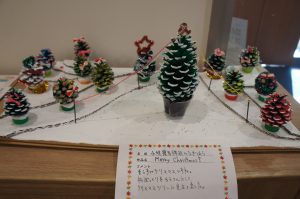

【クリスマスイベント②】

12/25(月)11:00

場所:西京ふれあい地域福祉センター2階交流室

ご縁あって福西児童館の子供たち31名が参加してくれました。歩いて来てくれるとのことだったので、事前に小規模の利用者様と「松ぼっくりツリー」を製作し、当日手渡しでプレゼントしました。

【門松作り】

12/29(金)13:00~16:00

場所:西京ふれあい地域福祉センター玄関

今年は門松を作ってみようと、運営推進会議で相談をもちかけたところ、

地域の方から材料になる竹や南天、葉牡丹などを頂きました。

作ると言っても作ったこともなかったので、地域の方に竹を切って頂いたり、利用者様に「ここはこうするの」と教えて頂きながら、立派な門松が完成しました。

【報告】まとめて内部研修

【認知症】

9/21(木)17:45~19:15

講師:江崎、岩﨑

毎年恒例、世界アルツハイマーデーに開催。「オレンジ色の何かを持って参加」してもらっています。

今回は認知症の基礎知識のおさらい、倫理・権利擁護・意思決定支援というテーマに絞って行いました。

京都タワーのオレンジをバックに写真を撮る予定でしたが、今年は雨天のためスクリーンに映した京都タワーの前で写真を撮りました。

(参加者の感想)

・認知症やその他の疾患等で判断力の低下や意思を伝えられない状況下にある人の支援は難しいと考えるが、難しいで終わらせるのでなくチームとしても学びを深め、議論や検討などを継続しておこなっていくことが重要である。

・意思を尊重し実現するには、その人の生活歴(歴史)をたどりながら十分に理解し、支援することが必要だと思いました。

【フォーマル・インフォーマルサービス】

11/17(金)17:45~19:15

講師:山口CM、森CM

介護保険制度の仕組み、それぞれのサービスの違いや保険外サービスについて学びました。

そしてアセスメントからケアプラン立案までの流れも実際にワークを通じて考えられました。

(参加者の感想)

・在宅ご利用者などフォーマルサービスでは24時間ケアする事は出来ず、近隣の方やご家族、ご利用者自身の力=セルフケアなどのインフォーマルサービスが大切であり、それがご利用者自身の自立支援にも繋がる事に気付かされました。

・改めて利用者様や家人様の目線に立ってプランを考える難しさを感じました

【地域について】

11/28(火)17:45~19:15

講師:高齢サポート西京・南部 センター長 中平克樹氏

施設で過ごす入居者様、働く職員も「地域で生活する人」と考えています。地域とのつながりを大切にすること、そのためにはどのようなことをすべきかを学ぶため昨年度から研修テーマとして取り入れています。今回は近隣でお世話になっている高齢サポート西京・南部様にお願いし、高齢サポート(地域包括支援センター)の役割や地域との連携の仕方について学びました。

(参加者の感想)

・全戸訪問はやはり大変そうなので、当方のエリア内で1人暮らし高齢者がおられたら協力ができれば

・地域役員の担い手がおらず、同じ人が何種類もの役員を兼務している。

・災害時の協力体制づくり

・かたぎはらに勤めるようになって、坂が多い事は気になっていたが「自転車は電動でないとしんどい」「冬は積雪で危ない」という思いはあったが、自分たちにとって動きにくい環境は地域の人にとってももちろん課題となることを、改めて感じた。

【認知症】

12/18(月)17:45~19:15

講師:佐藤芳、岩﨑

伝達研修の一環として11/19(日)に参加した認知症介護指導者大府ネットワーク研修会の報告と、令和5年度第3回認知症介護実践者研修の報告をそれぞれさせていただき、ワークを通じて学びを深めました。

認知症介護指導者大府ネットワーク研修では「知っておくとよい認知症の最新知識」「最期まで支えきる!認知症の方への食支援」という2本立ての研修報告を行いました。お皿などをちょっと工夫するだけで食べやすくなるということを学んでいます。

認知症介護実践者研修では座学での学びの振り返りと、職場実習で取り組んだワークシートと実践計画書を使って、アセスメント情報からひも解いてご本人の本当の思いを考えるというワークを行いました。

(参加者の感想)

・食欲増進などで色とりどりの皿を使用する方法もあるが、個々の認知症にあわせたアプローチについての話がとても参考になりました。

・経験に優る知識はないですが、情報分析し予想してケアすることは利用者にとっても大事だと改めて感じました。

・頭の中でこうなって欲しいという職員視点が先行し、本人視点を最優先することが置き去りになってしまっていたかもしれません。本人の思う考えを実践するにあたり、生活歴を含む様々な背景があることの情報収集と分析を怠らないようにと感じました。

新年あけましておめでとうございます

■新年のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

皆様におかれましては、輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

日頃より、当施設の運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

当施設は西京ふれあい地域福祉センター内に 小規模多機能かたぎはら グループホームかたぎはら かたぎはらケアプランセンターと3つの事業を運営しております。

今年もこの3事業がさらに皆様のお役に立ち、地域の一員として、

「その人らしい くらし」を支えるために職員一同精進してまいります。

これからも変わらぬご支援とご指導、ご鞭撻を賜ります様よろしくお願い申し上げます。

末筆ながら、皆さまのご多幸とご健康を祈念し、新年の挨拶とさせていただきます。

施設長 柿迫稔夫

今年の玄関は、地域の方からいただいた竹などの材料を使い、利用者さんに教えてもらいながら初めて門松作りに挑戦したものを飾って、新年を迎えました。

また、今年もかたピーがいろいろな形でお出迎えしています。

新しい友達も増え、どうやらすでに今年の抱負を絵馬に書いたらしいです・・・

ぜひ、見に来てください。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

グループホーム広報誌ちょこっと(令和5年12月号)発行しました

グループホームかたぎはらでの生活を「ちょこっと」紹介します。